| 索 引 号 | 008450030/2025-0814 | 公文种类 | 其他 | 发布机构 | 看广元 |

| 发布日期 | 2025-05-22 | 主题词 | 四十载初心如磐 从“山城突围”到“区域共兴”——广元体育事业实现历史性跨越奋力书写时代新篇 | ||

漫步广元城乡,15分钟健身圈让健康生活触手可及。清晨的澳源体育中心,太极拳的舒缓韵律与广场舞的动感节奏相映成趣,晨跑者的矫健身影穿梭其间,一幅活力四射的全民健身图景正在这座城市的晨光中徐徐展开。

建市40年来,我市以"强基础—促参与—竟突破—重融合—兴产业"的创新发展路径,书写了体育事业的精彩篇章。2024年,全市体育产业总产值突破50亿元大关。截至目前,全市已建成公共体育设施1.27万余处,人均体育场地面积达3.03平方米,国民体质合格率92.8%、经常锻炼人数占比40.4%等指标均居全省前列。

夯基固本

从“寥寥无几”到“设施成网”的蝶变之路

体育基础设施是体育事业发展的物质基石。我市始终将体育设施建设作为重要的民生工程,不断满足群众高品质健身需求。回溯历史发展,我市体育设施建设实现了从无到有、从弱到强、从单一到多元的跨越式发展,显著增进了民生福祉。

建市初期,面对体育设施薄弱的现实困境,广元人以敢拼敢干奋斗精神,开启了体育基础设施建设的新征程。20世纪70年代,我市第一座可容纳1.6万人的体育场拔地而起,虽因城市规划调整于1991年完成历史使命,但它承载着广元体育事业的初心与梦想。1993年,南河体育场的建成投用,以其2万余人的容纳规模,成为广元体育事业发展的重要里程碑。

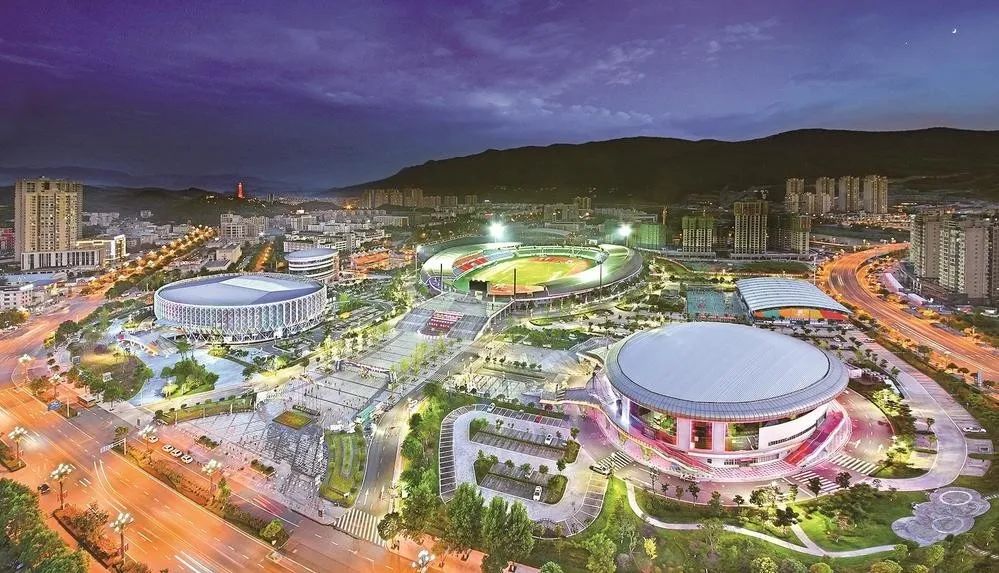

历史机遇催生发展质变。汶川地震灾后重建与承办四川省第十三届运动会的双重契机,推动广元体育基础设施建设进入“黄金时代”。20余亿元资金的持续投入,让广元澳源体育中心、南河全民健身中心等7座现代化综合型体育场馆涌现。作为城市新地标,澳源体育中心集赛事承办、健身休闲、文体展演于一体,其流线型外观如展翅凤凰,成为嘉陵江畔的活力坐标。苍溪体育馆、旺苍体育中心等县区场馆同步崛起,实现“一县一馆一池”全域覆盖。

如今,我市已构建起覆盖市、县、乡、村四级的立体化体育设施网络:乡镇健身场地设施覆盖率达100%,行政村健身设施实现全覆盖,城市社区“15分钟健身圈”让健康生活触手可及。全市1.27万余处公共体育设施星罗棋布,3.03平方米的人均体育场地面积稳居全省前列。7456万元低免开放资金的持续投入,使19座公共体育场馆年均服务群众突破300万人次。澳源体育中心的晨练人群、南河游泳馆的戏水孩童、快乐社区健身路径的银发族,陈家壕社区桥牌活动站的智力比拼……共同构成全民健身的生动图景。

全民参与

从“小众运动”到“全域健身”的生态构建

在广元,体育已从竞技赛场融入城市血脉,成为全民健康的生活方式。通过构建“市县体育总会+社会体育组织”的全民健身服务体系,加速推动群众体育高质量发展。

完善的体育组织网络如同城市的“运动神经”。115个体育社会组织如毛细血管般延伸,100%的市、县体育总会覆盖率织就服务网络。着力打造的“广体惠民 健康同行”志愿服务党建品牌,3.2万名群众体育引领员与7000名社会体育指导员,化身街头巷尾的健康使者,将科学健身理念送进千家万户。

赛事活动是激发群众参与体育热情的重要引擎。每年举办各级各类赛事超600场次,参与人数超130万人次,形成了“市级龙头赛事+县区特色赛事+村(社区)草根赛事”的多层次、多样化赛事格局。成功承办四川省第十三届运动会、第九届残运会暨第四届特奥会、四川省第二届智运会等大型省级赛事,并举办多届市运会,充分彰显了我市强大的办赛实力和城市魅力。

传统体育文化在这里焕发新生。自1988年起,市政府将每年的9月1日定为“女儿节”,举办的“女儿节凤舟赛”将民俗文化与体育竞技相结合,已成为传承千年蜀道文化的活名片;“全国柔力球之乡”“全国健身秧歌之乡”等地域品牌熠熠生辉,昭化区柔力球队在2017年全运会群众项目中斩获铜牌,利州区代表队在2021年全运会健身气功项目中取得优异成绩,展现了广元群众体育的深厚底蕴。

苍溪太极晨练的飘逸、青川三人坝坝篮球的激情、剑阁蜀道徒步的豪迈……特色品牌赛事串起四季不息的运动热潮。92.8%的国民体质合格率居全省第二和40.4%的经常锻炼率位列全省第三,见证着“体育惠民”的丰硕成果。当晨曦微露时的公园成为“露天健身房”,当华灯初上时的广场变身“全民舞台”,体育已化作这座城市最动人的生活韵律。

竞技突破

从“寂寂无名”到“全国出彩”的广元力量

竞技体育是体育事业的重要组成部分,是展示城市形象和综合实力的重要窗口。我市高度重视竞技体育发展,以培养优秀体育人才、提升竞技水平为目标,不断完善竞技体育发展体系,在省内外乃至国际赛场上取得了一系列优异成绩,为四川体育和中国体育事业发展贡献了广元力量。

1986年省运会上的1金1银1铜,是广元竞技体育的破茧之音;1989年参加首届市青运会的 2000名少年,埋下了人才培养的希望种子。三十载卧薪尝胆,终换得2018年四川省第十三届运动会38金48银33.5铜(含0.5枚因并列)的辉煌,金牌榜全省第二的突破,标志着我市正式跻身竞技体育强市行列。

在国际赛场上,广元健儿更是大放异彩:唐雪梅在伦敦残奥会坐式排球夺冠、李勤在慕尼黑世锦赛赛艇摘金;宋春晓在成都大运会续写水上项目辉煌,祁罗、陈思洁全运会女篮夺铜展现团队实力,杨海燕亚锦赛射击三金彰显精准技艺。2024年,蔡玲、王佳丽、冯楚轩等“00后”新锐在国际国内赛场接连折桂,展现出广元竞技体育薪火相传、后继有人的蓬勃发展态势。

体教融合

从“校园操场”到“未来之星”的孵化基地

青少年体育是体育强国建设的重要根基。我市积极推动“体教融合”发展,通过政策引领、资源整合、赛事驱动,打造青少年体育发展新高地,为体育后备人才培养厚植沃土。

政策创新打通融合发展“快车道”。《广元市深化体教融合促进青少年健康发展的实施意见》等政策文件构建起“资源共享、人才共育、赛事共办”的一体化发展体系。63所“三大球”特色学校与12支专业队伍深度合作,让专业训练融入校园日常。“奔跑吧·少年”等品牌赛事年均吸引20万青少年参与,“绿茵小将”足球赛、幼儿体育大会等特色活动,让体育启蒙从娃娃抓起。

在万达中学篮球馆、821中学田径场等训练场地,专业教练与体育教师协同育人,培育出一批批竞技新星。近年来,广元青少年在全国赛事中屡创佳绩,充分验证了体教融合的实践成效。70%的校园运动会覆盖率,让每个孩子都能在赛场上绽放光彩,这种“以体育人”的培养模式,正在为中国体育锻造更多明日之星。

产业破局

从“单一赛事”到“多元生态”的融合探索

体育产业作为绿色朝阳产业,在推动经济转型升级、满足人民群众多元化体育需求方面具有重要战略意义。我市锚定建设川陕甘结合部现代化中心城市目标,以政策创新为引领,以资源禀赋为依托,以赛事经济为抓手,构建起具有广元特色的体育产业融合发展新格局。

当体育与城市发展同频共振,“体育+”的广元实践正书写时代新篇。“一极两中心三带”的战略布局,将资源优势转化为发展动能:主城区赛事经济增长极形成强大辐射效应,栖凤湖水上运动中心与澳源体育赛事中心双核驱动,大蜀道山地户外运动产业带、“嘉陵江+白龙江+栖凤湖”水上休闲运动产业带、天曌山和米仓山航空运动产业带三带联动,构建起“山呼水应”的产业格局。近年来,以曾家山和月坝为主线的冰雪运动产业正逐步成为广元的特色产业。

大蜀道山地越野赛让选手穿越千年古道,曾家山马拉松跑者在雪岭云杉间竞速,体旅融合催生的“赛事即旅游”新业态成效显著——20余场精品赛事创造综合收益超10亿元。目前,全市699家体育企业、6500余名从业人员形成完整产业链,国家级体育产业示范项目、省级户外运动示范县等荣誉接踵而至。2024年,全市体育产业总产值突破50亿元大关,成为推动经济高质量发展的新引擎。

在数字化转型方面,与中国电信的战略合作开启智慧体育新篇章;川陕甘毗邻地区体育联盟的成立,拓展了区域协同发展新空间。广元体育正实现从“山城突围”到“区域共兴”的跨越式发展。

四十年风雨兼程,四十年春华秋实。在中央、省委、市委的坚强领导下,广元体育事业实现了历史性跨越:从基础设施的全面升级到全民健身的蔚然成风,从竞技体育的突破发展到体教融合的创新实践,从体育产业的蓬勃发展到体育文化的繁荣兴盛,这既是对“体育强国”战略的生动践行,更是对“以人民为中心”发展思想的深刻诠释。

站在新的历史起点,广元体育人将以更加昂扬的姿态、更加坚定的步伐,让体育成为城市发展的强劲引擎、民生改善的幸福工程。在加快建设川陕甘结合部现代化中心城市的新征程上,续写更多“更快、更高、更强——更团结”的时代篇章!